イスから立ち上がる時に「ピキッ」と股関節が痛くて、レントゲン検査では「股関節のかぶりが浅い」と言われたが、一体どんな症状なのかに気になる人もいるはず。

若い年代の股関節痛の原因となる「臼蓋形成不全」とは一体どのようなものなのか、分かりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読んで下さい。

それでは、さっそく見ていきましょう。

\股関節症でお悩みの方必見/

原因・対処法などを解説

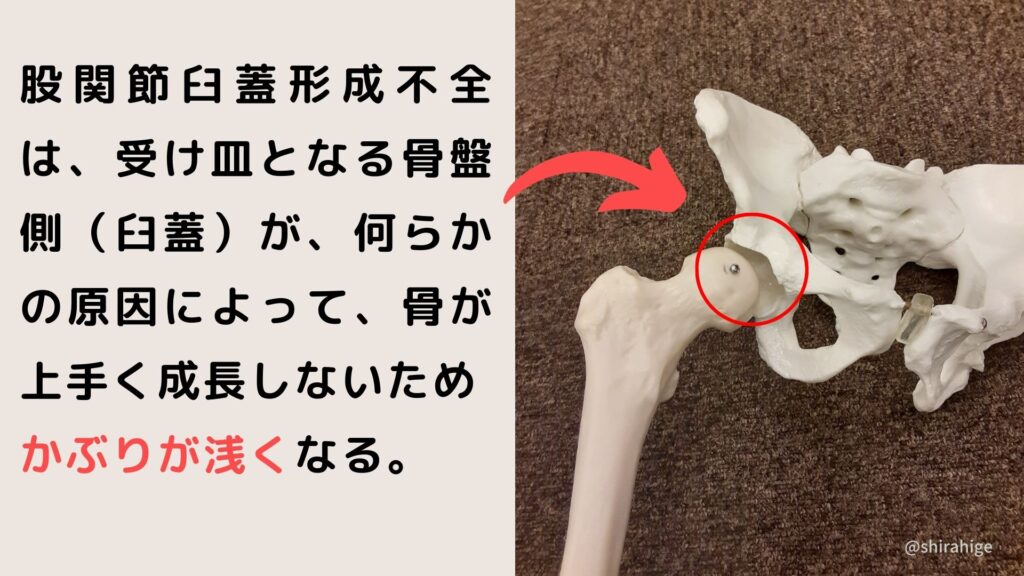

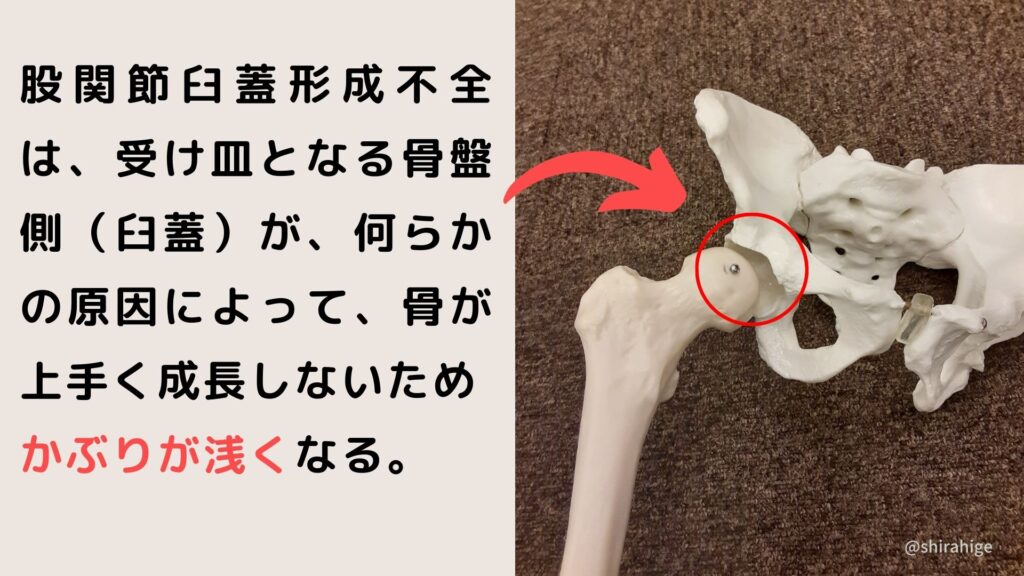

股関節臼蓋形成不全とは?

股関節は「骨盤」と「脚の骨(大腿骨)」で作られる関節。

骨盤側がおわんのような形状で、そこに半球形をした脚の骨がすっぽりとハマるようにできています。

また、足側の半球形部分を骨盤側がすっぽりと覆っているのが、レントゲンで見た時にかぶりが浅く見えるので「かぶりが浅い」と言われます。

股関節臼蓋形成不全の症状

股関節臼蓋形成不全の症状は次の通り。

●股関節臼蓋形成不全の症状

- 脚の付け根が痛い

- 動きはじめに股関節が痛い

- 歩いているとだんだんと股関節がだるくなる

- 長く歩くとお尻や太ももがだるくなる

- 車から降りるなど横に開くのが痛い

- 歩くときに体が左右に揺れる

●股関節臼蓋形成不全の特徴

- 女性に多い

- 可動域が狭い(開きに左右差がある)

- 産後に股関節に痛みがあった

- 初期は無症状

- 歩幅が狭い

- 外反母趾がある

- 背骨のゆがみがある

- 顎関節症がある

特徴に関しては必ずではないが、複数を持ち合わせていることもある。

股関節臼蓋形成不全の原因

股関節臼蓋形成不全の原因は特定のものがある訳ではなく「産まれつき」「発育不全」などさまざま。

ここでは「発育不全」を整体師目線で原因を考察していきます。

股関節の発育に影響を与えるものとして、次のようなものが考えられる。

●股関節臼蓋形成不全の原因(発育不全)

- 逆子など体内での股関節の成長の遅れ。

- 遺伝的要素。

- 先天性股関節脱臼などの股関節トラブル。

- 立つのが早かった。

- ハイハイが少なかった。

- オムツ交換で脚を繰り返し強く引っ張られた。

- 出産時に股関節がひかかり強く引っ張られた。

- おくるみなど乳児期の生活習慣。

- 転落などで強く打った。

上記のような原因により骨盤の臼蓋部分が刺激されずにうまく形成されない、発育途中に強い刺激を受けたことが原因になると考えられます。

上記の原因となるものはどれも幼少期なので自分で防げないのも特徴。

股関節臼蓋形成不全の好発年齢

臼蓋形成不全を作るのは幼少期ですが無症状で過ごすことが多く、痛みなどの症状が現れるのは30〜40代に多い。

また1:9と圧倒的に「女性の方」に発症しやすい。

股関節臼蓋形成不全の対処方法

ここでは股関節臼蓋形成不全の症状を少しでも軽減するため、やってほしいことについてお話していきます。

座り方

座るときは「坐骨」で座るようにしましょう。

背中が丸くなった座り方は「仙骨座り」といい、腰や骨盤にものすごく負担をかけます。

腰や骨盤に負担がかかることで股関節に影響を及ぼし痛みを起こす原因になります。

なので、臼蓋形成不全で症状を少しでも緩和するなら座り方に気をつけましょう。

▶︎関連記事:股関節に負担をかけない座り方

▶︎動画:骨盤に負担をかけない座り方(1分)

靴選び

股関節に負担をかけないためにはウォーキングシューズを選びましょう。

ウォーキングシューズはクッション性に優れていて歩行時の衝撃を緩和してくれます。

また、ウォーキングシューズは作りがしっかりとしているので歩くときの体のブレなどを防いでくれます。

なので、股関節臼蓋形成不全の症状を少しでも緩和するならウォーキングシューズを選びましょう。

▶︎関連記事:股関節に負担のかからない靴の選び方

体を動かす

股関節の症状を少しでも緩和するために体を動かしましょう。

体を動かすときは「関節」を意識してみましょう。

具体的にはウォーキングやラジオ体操。

下記でも解説しますがストレッチなど筋肉を伸ばす動きは症状を悪化させることがあるので気をつけましょう。

▶︎関連記事:股関節痛をストレッチで改善

股関節臼蓋形成不全はストレッチで改善する?

股関節臼蓋形成不全で起きる股関節の可動域減少はストレッチで改善しません。

具体的には臼蓋形成不全は骨盤の臼蓋部分が上手く形成されていないことで「股関節の可動域制限」が起きているから。

なので、ストレッチで筋肉やじん帯を引き伸ばしても関節の可動域を広げるには不向きな動き。

ストレッチは関節がしっかりと動く状態で行うことで効果を発揮します。

▶︎関連記事:股関節のストレッチをするときの注意点

▶︎動画:股関節の運動をする時に気を付けたい5つのポイント(1分)

股関節臼蓋形成不全でやってはいけないこと

臼蓋形成不全でやっていけないことは次の2点。

それぞれ、見ていきましょう。

無理に可動域を広げる

上記で解説したように、臼蓋形成不全の特徴で「股関節の可動域が狭い」があります。

すると、「ストレッチ」「ヨガ」で可動域を無理に広げようとして、症状を悪化させてしまうことがあります。

なので、臼蓋形成不全を改善しようとして無理に可動域を広げないようにしましょう。

▶︎関連記事:股関節痛のときにやってはいけない運動

必要以上の安静

臼蓋形成不全では動きはじめに「ピキッ」と強い痛みを感じることがあります。

すると、痛みを避けようと動く量が減ったり必要以上に安静にしてしまいます。

すると、体を動かさないことで体が硬くなり、さらに股関節に負担がかかる悪循環になってしまいます。

なので、痛みはあっても必要以上に安静にしないようにしましょう。

▶︎関連記事:股関節痛があるときは歩いてもいい?

股関節臼蓋形成不全について(まとめ)

いかがでしたか?

股関節臼蓋形成不全は女性に多く股関節の開きに左右差が出る特徴があります。

症状としては、脚の付け根が痛い、動きはじめに股関節が痛い、歩いているとだんだんと股関節がだるくなるなどが出ます。

対処法としては正く座る、ウォーキングシューズを履く、関節を動かすことを気を付ける。

体を動かすときに筋肉を伸ばすようなストレッチは症状を悪化させる原因になるので注意しないといけない。

股関節臼蓋形成不全でお悩みの方の参考になれば幸いです。