- どうして冷却をする?

- 冷却のやり方を知りたい。

- 冷却するのは冷えピタでもいい?

今回はこんなお悩みを解決していきます。

ツラい症状を改善するのに「冷却」は効果的な方法。

冷却が効果的な理由は次の通り。

●冷却が効果的な理由

- 人の身体は「熱」を作っている。

- 熱がこもると炎症になる。

- 炎症を抑えるには冷却が一番。

冷却を習慣化することで今の症状を改善するだけでなく、再発防止・セルフケアなどさまざまな場面で役に立ちます。

「冷却をした方がいいと言われたけ、ど本当に冷やしても大丈夫?」とお悩みの方が一歩を踏み出せるように分かりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読んでください。

それでは、さっそく見ていきましょう。

\人気記事/

日常生活を快適にする便利グッズ

なぜ冷却する?

なぜ、冷却が大切なのか?その理由を詳しく見ていきましょう。

人の身体は熱を作っている

人の身体は熱を作っています。

具体的には身体を動かして筋肉が動いたり食事をして内臓が動いたり、考えて頭を使ったり、心臓を動かして血液を循環させたりして身体は常に動いています。すると「熱」が発生します。

身体は熱を作りだす代わりに呼吸、排便、汗などで作り出した熱を「放熱」する仕組みもあります。

ただ人の身体は放熱する機能よりも熱を作り出す機能の方が圧倒的に多い。

なので身体が作り出して放熱しきれない「熱」を取るために冷却をすることが大切。

熱がこもる炎症となる

放熱する機能が少ないのにたくさん熱を作り出すと「炎症」になります。

例えば、たくさん食べると胃腸に炎症(胃炎)を起こします。

たくさん考えると頭に炎症(知恵熱)を起こします。

たくさん歩くと膝や足首に炎症(腫れる)を起こします。

その他にも、肺炎、気管支炎、胃炎、結膜炎、口内炎、膀胱炎、うつ熱、歯周炎、関節炎、踵骨炎など…。

●熱がこもりやすい理由

- 放熱機能が弱い

- たくさん使う

- 関節のレールがズレている

- 関節がサビている

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

原因1:放熱機能が弱い

身体にある放熱機能は「呼吸、排便、汗をかく」と非常に少ない。

呼吸が浅かったり便秘ぎみだったりするとさらに放熱機能は弱くなります。

原因2:たくさん使う

車のオーバーヒートと同じ。

たくさん使う、使い方続けると、熱が大量に発生して炎症を起こします。

考え過ぎて起きる「知恵熱」なども同じ。

原因3:関節のレールがズレている

関節の炎症で言うと「レールがズレている」のも炎症を起こす原因になります。

例えば、引き戸を思い浮かべてみてください。

レールがズレた状態で繰り返し使うと「摩擦熱」を起こす。

そして熱によって形がゆがんだりもする。

原因4:関節がサビている

関節の炎症で言うと「関節がサビている」のも炎症を起こす原因になります。

例えば、自転車を思い浮かべてみてください。

サビた状態で自転車をこぐとチェーンは熱くなって壊れますよね。

炎症を抑えるには冷却が一番

身体が熱を作り過ぎてこもった熱を抑えるには冷却が効果的。

パソコンやスマホは扇風機などで冷却しますが人間は「氷みず」が効果的。

例えば、「のぼぜ」や「湯あたり」も熱の症状になります。

冷却のやり方

続いて実際の冷却のやり方を詳しく見ていきましょう。

氷の準備

冷却をするときに準備するものは次の通り。

- 氷を入れる袋を用意する。

- 袋に氷を入れる。

- 袋に水を入れる。

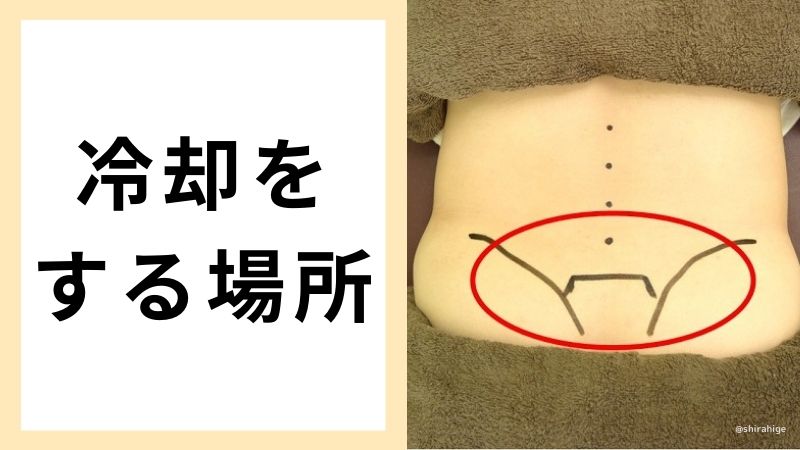

冷却の場所

どのような症状であっても「骨盤」は必ず冷却しましょう。

場所は腰のやや下側。

仙骨といわれる部分、腰とお尻の中間あたりになります。

これに加えて症状がある患部も冷却してOK。

- 股関節:付け根あたり

- 膝:左右と後ろの3方向から

- 足首:左右せで挟む

- 首:背中側で下を向いて出っ張るところを中心

- 肩、肘:左右に挟む

- 手首:上下に挟む

足首や手首を捻挫した時はバケツに氷みずを入れて足や手を突っ込むのもOK。

冷却でよくある質問

冷却に関する疑問に答えていきます。

Q1:どうして氷みずなのですか?

氷みずは2〜4°の温度を安定的に保つことが出来るから。

例えば、ビールを冷やすのに「冷凍庫に入れる」のと「氷みずに付ける」のとではどちらが早く冷えるでしょう?

正解は氷みずの方。

なぜなら、液体のどうしの方が熱交換が早いから。

人の体は血液やリンパなど「液体」が多く氷水の方が効果的に冷却ができる。

Q2:いつ冷却しますか?

ウオーキングや運動など使った直後がいい。

野球のピッチャーでも試合で登板した後は直ぐに冷却していますよね。

もし、できなければ一日の終わりなど決めて行うのもOK。

ウオーキングしない日でも一日に1回冷却するのがおすすめ。

Q3:どれぐらい冷却しますか?

目安は20分ほど。

続けて行うな場合は1時間ほど間隔をあけて行ってください。

腫れや炎症が強い場合は1日に4〜5回ほど行ってください。

Q4:直接ですか?

はい。

氷のうを患部に直接あてます。

苦手な方はハンカチやガーゼなどを一枚挟んでもOK。

挟む布が分厚いと冷却効果が弱いので注意してください。

Q5:冷え性ですが大丈夫ですか?

ご自身のお身体と相談して無理のない範囲で行ってください。

局所の冷却なので急激な体温低下が起きるわけではありません。

Q6:アイスノン・保冷剤でもいいですか?

アイスノン・保冷剤は便利ですが冷蔵庫に入れたジェル状態だと直ぐに温度が上がるので冷却効果が弱い。

冷凍庫に入れたカチカチ状態だと凍傷になる可能性があります。

Q7:シップでもいいですか?

シップはお薬を皮膚から浸透させて鎮痛効果を得ています。

貼った瞬間は冷んやりとしますが冷却の効果はありません。

Q8:冷えピタでもいいですか?

冷えピタは冷たいというリラックス効果であって炎症の熱が取れる訳ではありません。

逆に貼ることで上から蓋をする感じで熱が逃げにくくなります。

もし貼るなら1時間程度のリラックス効果にしておきましょう。

Q9:冷却はお風呂の前がいいですか?後がいいですか?

どちらでも大丈夫。

お風呂の場合、42°以上で15分以上の入浴をすると身体に熱がこもるので注意しましょう。

Q10:冬場でも冷却しますか?

冬場でも身体に熱はこもるので冷却は行います。

お風呂の後や毛布をかけたりと工夫してみてください。

Q11:カイロは貼ってもいいですか?

鎮痛を目的とする場合、温めても冷やしてもどちらでも鎮痛効果が期待できます。

しかし、温めると熱を加えるので炎症が強くなる可能性があります。

また、熱を加えて続けると皮膚や細胞の働きが悪くなったり骨や軟骨が溶けて変形を作る原因にもなります。

冷却が大切な理由とやり方(まとめ)

今回は冷却が大切な理由とアイシングのやり方について解説してきました。

●なぜ冷却する?

- 人の身体は熱を作っている

- 熱がこもると炎症となる

- 熱がこもるのは使い過ぎ

- 炎症を抑えるには冷却が一番

●冷却のやり方

- 氷のうに氷と水を入れて氷みずを作る

- 腰とお尻の中間あたりの仙骨部分を冷却する

- 氷のうを直接あてる

- 時間の目安は20分程度

- シップ、アイスノン、保冷剤は使わない